逆指値とは損失を限定させるための決済(出口) (第17回)

逆指値とは損失を限定させるための決済(出口) (第17回)

最終更新日: 2025-07-11

ページ制作日: 2025-06-06

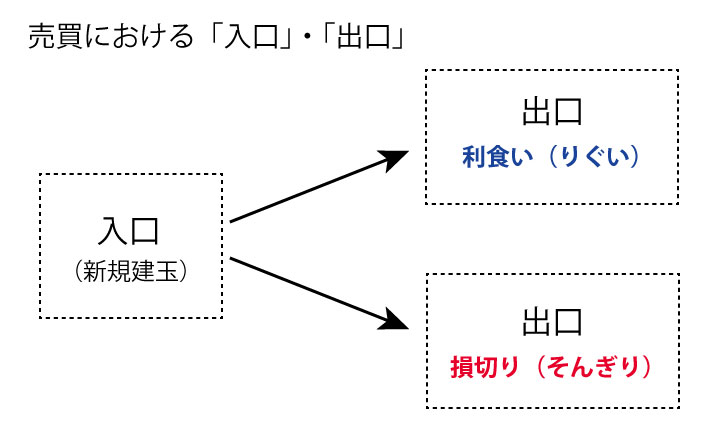

売買の出口は2つ

さて、エントリーを済ませたら、次はいよいよ「出口」の検討です。 本来は「エントリー前に出口を決めておくべき」、というお話は既に申し上げました。では、具体的にどのように出口を設定すればよいのか、順を追って解説していきましょう。

出口は大きく二つに分かれます。

- 損切り(ストップロス) —— 損失を限定するための出口

- 利食い(テイクプロフィット) —— 利益を確保するための出口

とりわけ、損切りの重要性については繰り返し強調してきました。 最初に損切りのルールを明確に定め、その後で利食いのポイントを検討することで、リスク管理を徹底しましょう。次項からは、それぞれの設定方法と考え方を詳しく見ていきます。

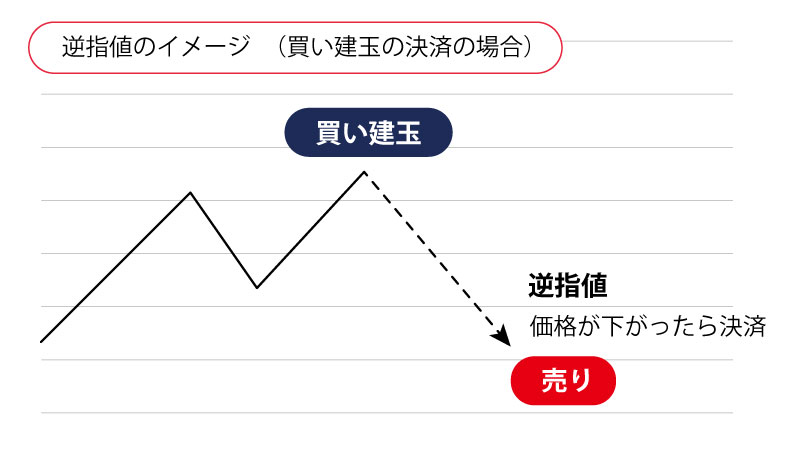

プロテクティブ・ストップ(損切り)入門

投資においてプロテクティブ・ストップ(損切り)とは、保有ポジションで損失が出ているときに、あらかじめ決めた価格で自動的に決済して損失を確定させる注文方法のことです。 簡単に言えば「損失から自分を守るためのストップ注文」であり、日本語では「逆指値注文」と呼ばれることもあります。 英語では「ストップロス注文」や「ロスカット」といった表現が使われ、いずれも損失をこれ以上拡大させないために事前に設定しておく自動決済の仕組みを指します。

なぜ損切りが必要なのか – 損失を限定する重要性

相場では利益を追求することばかりが注目されがちですが、損失を小さく抑えることも同じくらい重要です。どんなに優れたトレーダーでも常に勝てるわけではなく、損失は避けられません。

しかし、損失が小さいうちに素早く手を打てば、資金の大半を失うような致命的ダメージを防ぐことができます。損切りができずにズルズルと含み損を抱えてしまうと、取り返しのつかない損失に膨らむこともあります。

実際、「損切りができずに失敗してしまう」トレーダーは多く、損切りの判断は初心者にとって大きな課題です。

損切りを適切に行えば、残った資金で次のチャンスを狙うことができます。反対に損切りを先延ばしにすると、塩漬けのポジションばかりが残り、新たな投資機会を逃す原因にもなります。

「損小利大」(損失を小さく、利益を大きく)という言葉がある通り、小さな損失を確実に受け入れることで、手元には利益を生む可能性のあるポジションだけが残り、結果的に資産を増やしやすくなるのです。

プロテクティブ・ストップ(逆指値)の基本ルールと心構え

初心者の方は、以下の基本ルールと心構えを押さえておきましょう。

- エントリー前に出口を決める トレードを始める前に、どの価格で損切りするか(出口)を必ず決めておきます。エントリー後に慌てて考えるのではなく、事前に「最悪このラインまで来たら損切りする」と計画してから取引を開始します。こうすることで感情に流されず機械的に行動できます。

- 許容リスクを明確にする 一回の取引で許容する損失額や値幅を予め設定します。一般的には資金の1〜2%程度の損失にとどめるなど、自分のリスク許容度に応じてラインを決めます。例えば口座残高が100万円なら、1回のトレードで1〜2万円までの損失を許容するといった具合です。 この範囲内で損切りラインを設定すれば、たとえ損切りになっても資金に致命傷を与えません。

- 決めたラインは絶対に動かさない これが最も重要な原則です。一度定めたプロテクティブ・ストップ(逆指値)の水準を、後から決して深く(不利な方向へ)拡大しないでください。 相場が設定ラインに近づいてくると「もう少し我慢すれば反転するかも」と考えてしまいがちですが、最初に決めた損失許容ラインを広げてしまってはリスク管理になりません。 損失を小さく抑えるためにストップを浅く変更(リスクを縮小)することは構いませんが、リスクを大きくする方向への変更は禁止です。このルールを破ると、ズルズルと損失が拡大してしまう原因になります。

- 損切り注文は必ず設定する 人間の判断に任せず、証券会社の注文機能を使って逆指値(ストップ)注文を置いておきましょう。こうすることで万一急落・急騰が起きても、自動で損切りが実行されます。注文を出しておけば「判断に迷って損切りできなかった」という事態を防げます。

- バランス良くラインを設定する 損切りラインが近すぎる(浅すぎる)と、小さな値動きですぐストップにかかり何度も損切りするハメになります。一方、遠すぎる(深すぎる)と損失額が大きくなりすぎます。ストップまでの距離には適度な“アソビ”が必要で、極端にタイトすぎるストップは機能しません。 理屈の上ではストップを浅くすれば損失は小さくなりますが、実際には安値で損切り→高値で買い直しを繰り返して損失が膨らむケースもあります。 自分のトレード手法や市場のボラティリティに合わせて、程よいラインを見極めましょう。

- メンタル面の準備 損切りは心理的に辛いものですが、「損切りは悪いことではなく、次につなげるための必要経費だ」と捉えましょう。 損切りが執行されたら一旦そのポジションのことは忘れ、次のチャンスに集中します。ルール通りに損切りできた自分を褒め、感情ではなくルールに従った自分を評価することも大切です。

プロテクティブ・ストップ(逆指値)の具体例

まず、最も重要なのは「メジャートレンドの転換点」です。トレンドが転換したにもかかわらず、従来のポジションを維持するのは極めて危険です。トレンドに逆らう取引は、想定外の大きな損失を招くからです。 したがって、損失許容の最大ラインは、このメジャートレンドの転換点までと明確に定めます。転換点の定義は、これまで解説してきた通り、ダウ理論を応用したスイングHLやHLバンドなど、あなたが採用する環境認識手法に基づきます。 メジャートレンドの変化を確信できる水準までの距離を“最大リスク”とし、それを超えるリスクは絶対に取らないようにしてください。

■ メジャートレンド(赤い斜め矢印)

- 図の左下から右上に向かう太い赤い矢印は「上昇のメジャートレンド」を示しています。

- ダウ理論における「高値更新・安値切り上げ」の状態が継続しており、買い優勢の相場環境です。

- メジャートレンドの中に見られる一時的な下落局面です。

- 利食いや材料出尽くしによる短期的な調整であり、本質的なトレンド転換ではありません。

- トレンドに逆らう「逆張り」のタイミングであるため、慎重な対応が必要です。

- 黒い点線で示される水準(約154円)を大きく下回ったことで、メジャートレンドの転換が確定。

- これは「安値の切り下げ」が確認された状態で、ダウ理論的にも上昇トレンドの否定となります。

- トレンドフォロワーにとってはここがポジションを決済する明確なポイントです。

20日HLバンドの中心線を使う

メジャートレンドの転換点をプロテクティブ・ストップに設定する手法は理論的に極めて合理的ですが、場合によっては“損切りまでの距離”が大きくなりすぎることがあります。そこで、その欠点を補うために、HLバンドの中心線を活用する方法をご紹介します。

図1

HLバンド中心線は、HLバンドの「ハイバンド(H)」と「ローバンド(L)」の中間値を結んだラインで、20日HLバンドであれば過去20日間の値動きの“中心ポイント”を時系列に追ったものです。 ブレイクアウト後にこの中心線まで押し戻されると、「エントリー時のブレイクアウトが有効でない可能性が高い」と判断できるため、中心線を割り込んだタイミングで全ポジションを手仕舞うことで、含み損の拡大を防ぐプロテクティブ・ストップとして機能します。

- エントリー地点(A点:69,500円) ルール通りに買い建玉を行ったポイントです。

- プロテクティブ・ストップの設定(中心線:66,650円) オレンジの点線がHLバンド中心線にあたります。

- 逆指値注文 「価格が66,650円を下回ったら手仕舞い」という逆指値を事前に入れておきます。

- 結果 エントリー直後は価格が上昇しましたが、その後中心線を割り込み、B地点で損切りが約定しました。

図2

図2のケースでは、エントリー直後から相場は順調に上昇し、プロテクティブ・ストップ(中心線割れによる逆指値)は一度も発動しませんでした。 これは、ブレイクアウトの勢いが強く、エントリーを行った中心ライン(13,133円)を割り込むことなく上昇トレンドが継続したためです。

相場は生き残ることが大切

プロテクティブ・ストップ(損切り)は、初心者にとって怖いイメージがあるかもしれません。 しかし、本記事で述べたように損失を限定することは長く市場で生き残るための必須条件です。 最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、ルールを定めて練習を重ねれば、損切りは決して難しいものではなくなります。 小さな損失をコントロールできれば、あとは利益を伸ばすことに集中できます。ぜひ今回紹介した基本概念やルールを参考に、損切りのスキルを身につけてください。それが将来的に安定して資産を増やしていくための大きな一歩となるでしょう。

※tradingview社のチャートを利用しています。

- ご注意ください。

-

当サイトの情報は各アナリストがテクニカル分析に基づき作成したもので、相場の動向を保証するものではありません。

売買に際しての最終判断はあくまでもご自身でご決定ください。 商品関連市場デリバティブ取引及び商品先物取引は元本や利益が保証されるものではなく、 価格の変動により場合によっては委託証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。 為替、日経平均株価の分析は、商品市場分析の参考データとしてご提供しております。 当社では、外国為替証拠金取引及び日経平均指数先物取引の取り扱いはしておりません。

なお、予告なしに内容が変更又は、廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。

お取引の際は事前に 重要開示事項 等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。