ダウ理論によるトレンド転換の認識 (第10回)

ダウ理論によるトレンド転換の認識 (第10回)

最終更新日: 2025-07-11

ページ制作日: 2024-12-20

ダウ理論におけるトレンド転換の確認方法

ダウ理論は、価格の「高値」と「安値」の動きから、トレンド(相場の方向性)を判断する方法です。相場が上昇しているときは「高値」と「安値」が少しずつ高くなり、反対に下落しているときは少しずつ低くなります。 ここでは、上昇トレンドが下落トレンドに転換するポイントを順を追って解説します。

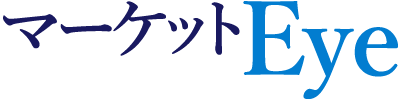

上昇トレンドとは?(図1)

図1

図1のチャートを見てみましょう。

上昇トレンドでは、高値と安値が連続して切り上がる状態が続いています。つまり、「前回の高値よりも新しい高値が高くなり、前回の安値よりも新しい安値が高い」状態です。

このように「高値」と「安値」が順番に切り上がっていれば、相場は上昇トレンドにあると判断します。

上昇トレンドでは、「高値」と「安値」が切り上がる。

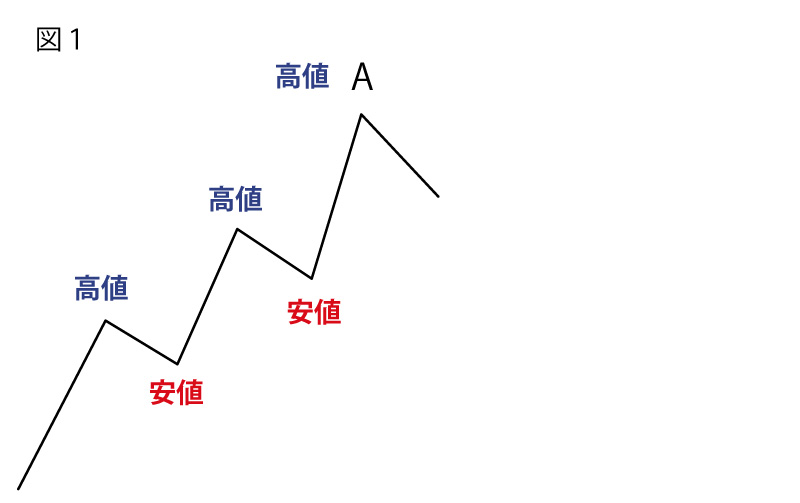

高値の更新が止まる(図2)

図2

次に図2を見てみましょう。上昇トレンドの中で少し違った動きが出てきます。

一度安値(B地点)をつけた後、相場が上昇しましたが、新しい高値(C地点)は前回の高値(A地点)を超えられませんでした。

この段階では、「あれ?高値の勢いが弱まってきたな…」と感じるかもしれません。ですが、まだ安値(B地点)を割っていないため、この時点ではトレンドが転換したとは言えません。相場は「まだ迷っている状態」です。

高値の更新が途絶えても、安値が崩れていない限り、上昇トレンドの可能性は残っています。

上昇トレンドの転換前には、高値更新が止まる

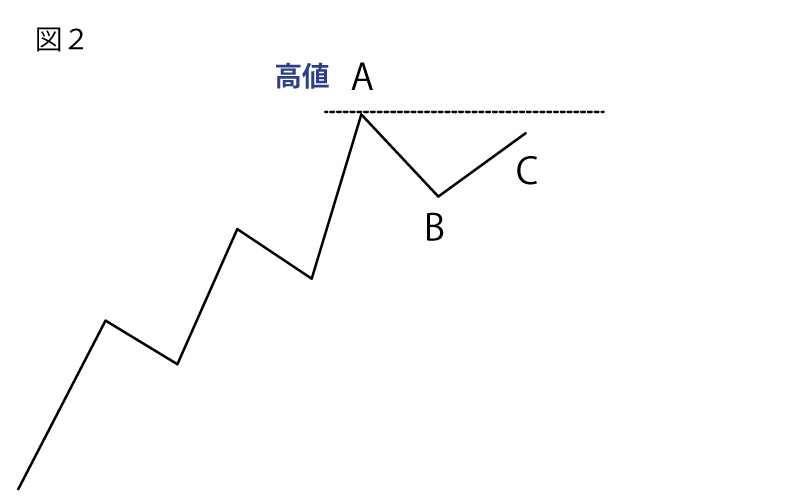

トレンド転換が確定する条件(図3)

図3

最後に図3の動きを見てみましょう。

相場が再び下落し、B地点の安値を下回るE地点まで下落しました。この時点で、「安値が切り下がった」という状態になります。

ここで注目すべきポイントは次の2つです。

- 高値の序列:「A(高値)→C(高値)」の順に高値が切り下がっています。

- 安値の序列:「B(安値)→D(安値)」の順に安値が切り下がり、E地点でBを下回ったことで確定しました。

この状態になると、価格の動きは「高値が切り下がり、安値も切り下がった」ということになります。ここで初めて、上昇トレンドが終わり、下落トレンドへ転換したと判断できます。

安値が切り下がることで、上昇トレンドは終了する。

トレンド転換のまとめ

ダウ理論において、トレンドが「上昇→下落」へ転換する条件は次の通りです。

- 上昇トレンド:高値と安値が少しずつ高くなる。

- 高値の更新が止まる:まだトレンド転換ではない。

- 安値が前回の安値を下回る:この瞬間にトレンド転換が確定する。

初心者の方は、まずはチャートを見ながら「高値と安値の動き」に注目してみてください。徐々に慣れてくると、自然とトレンドの流れが読めるようになってくるでしょう。

「高値」と「安値」を意識してチャートを見てみましょう。

ダウ理論のだましについて考える

トレンドには慣性の法則のような特性があり、「上げている相場は同じパターンを繰り返しながら上昇を続け」、「下げている相場は同じパターンを繰り返しながら下落を続ける」という傾向があります。

しかし、実際の相場ではトレンドが短命に終わることも多く、すぐに反転してしまったり、一時的な戻り(あや戻し)や「ダマシ」と呼ばれる動きが発生することもあります。

こうした予想外の動きに対応し、損失を最小限に抑えるために欠かせないのがリスクマネジメントです。

リスクマネジメントを徹底することで、相場の不確実性に対処しながら、投資家は資金を守り、長期的な利益につなげることができるのです。

トレンド転換の認識とダマシへの対応について、わかりやすく説明します。

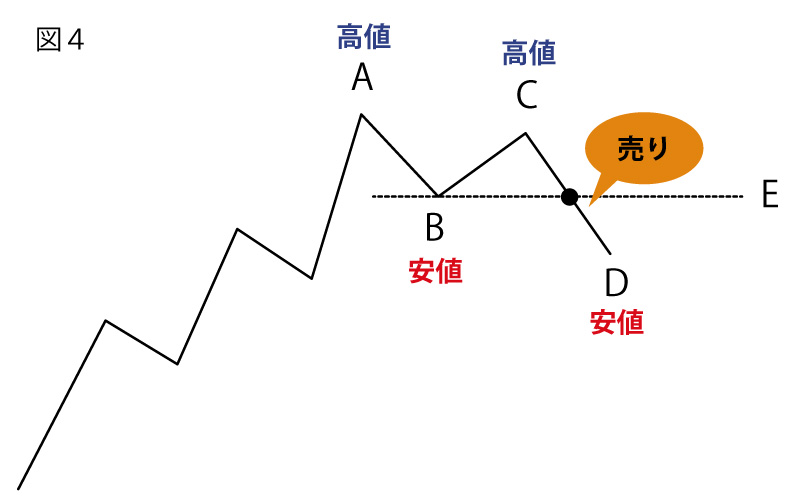

E地点で「ダウントレンド」と認識(図4)

図4

相場は高値A、安値B、高値Cと動き、その後、安値Dをつけました。

この時点では「安値が切り下がっている(B→D)」ため、E地点を抜けたタイミングで「ダウントレンドに転換した」と考え、売りポジションを取る判断がされることがあります。

しかし、相場は常に予想通りに動くわけではありません。ここで「下落トレンドだ」と判断したものの、相場が反発して上昇するケースがあり、これが「ダマシ」です。

「高値」と「安値」が切り下がり、ダウ理論では下げトレンドへの転換を示唆しているが・・・

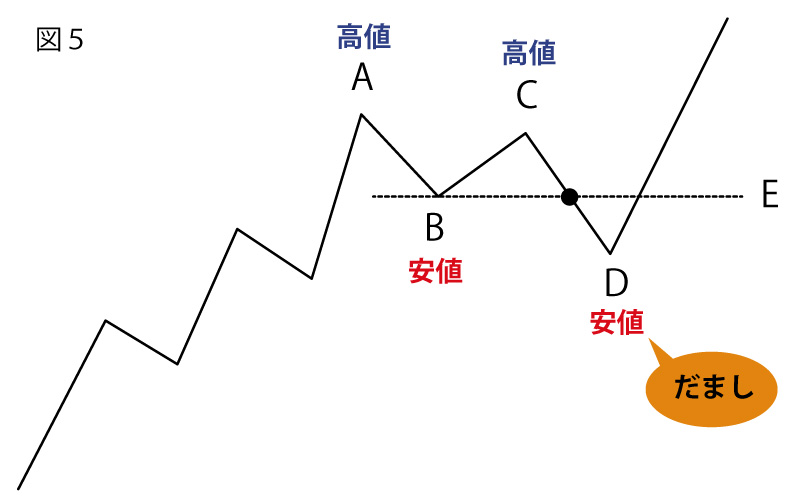

上昇に転じてB地点を超える(図5)

図5

E地点で下落トレンドだと判断したものの、その後相場は急反発し、上昇に転じました。結果として、下落トレンドへの転換は「ダマシ」となりました。

では、この下落トレンドが「ダマシ」だったと判断すべきポイントは、ダウ理論ではどこになるでしょか?

予測が「だまし」だと認識した時点で、損切りが必要です。

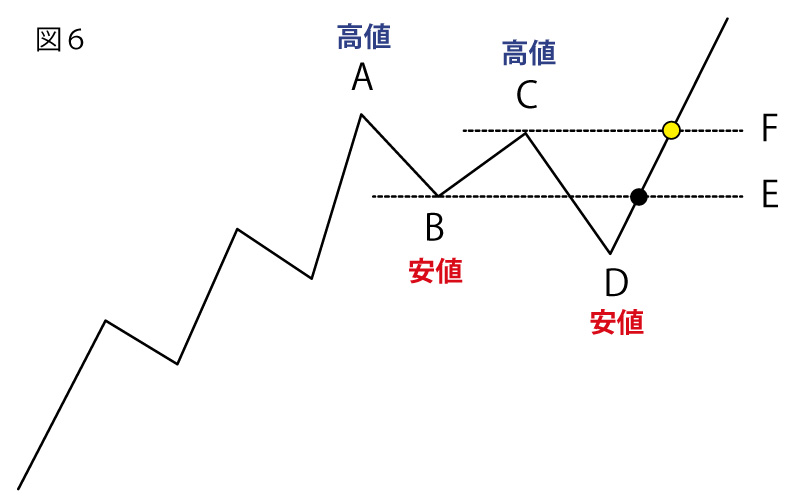

損切りのポイント(図6)

図6

ダウ理論では、「F地点」が下落トレンドの転換点となる重要な場面です。

ダウ理論のトレンド転換の判断基準は、「高値」と「安値」の動きに注目することです。下落トレンドは「高値が切り下がり、安値も切り下がる」ことで継続しますが、F地点で前回の高値(C地点)を上回ったことで、この条件が完全に崩れます。

E地点とF地点の違い

- E地点 E地点では、「安値が切り下がった」という下落トレンドの条件は続いています。 ここでは、「下落トレンドに入ったはずなのに、相場が上昇しているのはなぜだろう?」と不安を感じるかもしれませんが、まだ確定ではありません。 なぜなら、価格が再び下がり、安値や高値が切り下がる流れに戻る可能性があるからです。

- F地点 一方で、F地点では価格が前回の高値Cを上回ったことで、「高値が切り下がる」という下落トレンドの条件が完全に否定されました。 これにより、F地点は「下落トレンドが終わり、上昇トレンドに転換した」と判断できるポイントになります。

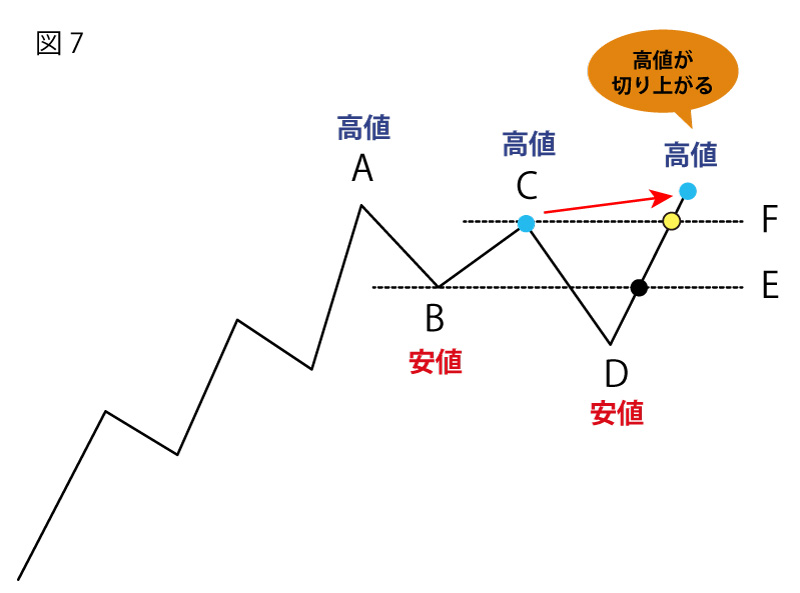

図7

F地点が転換点となる理由は、下落トレンドの継続条件である「高値と安値が切り下がる」という動きがここで否定されるからです。 E地点では前回の安値を上回ったことで下落の勢いが弱まったように見えますが、この時点ではまだトレンド転換が確定したとは言えず、再び高値や安値が切り下がる可能性が残されています。 しかし、F地点で価格が前回の高値Cを上回ったことで、「高値が切り下がる」という下落トレンドの条件が完全に崩れ、トレンド転換が確定します。F地点は下落トレンドのシナリオが否定された場所であり、実際の売買においては損切りを行う重要なポイントとなります。

ダウ理論の問題点

これまで示してきたように、ダウ理論は明確で優れた手法ですが、一つ大きな欠点があります。

それは、「トレンド転換の確認が遅れる」という点です。すでに感じている方もいるかもしれませんが、トレンドの転換を確認するタイミングが遅いため、特に小さなトレンドでは、転換を確認してからポジションを持っても、利益を取れる範囲がごくわずかになる可能性があります。

また、大きなトレンドであっても、トレンドの始まりと終わりの端から端まで利益を取ることは現実的に難しく、実際に得られる利益は限られてしまいます。

このタイムラグの弱点を克服するために、通常のダウ理論の「高値と安値の両方が切り上がるまで待つ」という正式な認定を省略し、より早い段階でトレンド転換を仮定する手法を用います。

具体的には、以下のように考えます。

- アップトレンドの場合:直近の高値を今日の高値が上抜いた時点で、「アップトレンドに転換した」と仮定し、その仮定に基づいて売買を行います。

- ダウントレンドの場合:直近の安値を今日の安値が下回った時点で、「ダウントレンドに転換した」と仮定し、それに基づいて売買を行います。

このような考え方を「修正ダウ理論」と呼び、次回はこの方法について詳しくご説明していきたいと思います。

※tradingview社のチャートを利用しています。

- ご注意ください。

-

当サイトの情報は各アナリストがテクニカル分析に基づき作成したもので、相場の動向を保証するものではありません。

売買に際しての最終判断はあくまでもご自身でご決定ください。 商品関連市場デリバティブ取引及び商品先物取引は元本や利益が保証されるものではなく、 価格の変動により場合によっては委託証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。 為替、日経平均株価の分析は、商品市場分析の参考データとしてご提供しております。 当社では、外国為替証拠金取引及び日経平均指数先物取引の取り扱いはしておりません。

なお、予告なしに内容が変更又は、廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。

お取引の際は事前に 重要開示事項 等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。