メジャートレンドとカウンタートレンド (第14回)

メジャートレンドとカウンタートレンド (第14回)

最終更新日: 2025-07-11

ページ制作日: 2025-05-16

トレンドフォロー(順張り)の売買戦略

これまで相場の環境認識(市場の状況を見極めること)の重要性について説明してきました。その根底にある考え方は、「優位性を味方にした売買を行う」というものです。 トレンドフォロー(順張り)戦略をとるトレーダーにとっての優位性とは、相場に明確なトレンド(趨勢)が存在していることそのものです。 したがって、市場に上昇や下降の明確なトレンドが出ているときは、当然ながらそのトレンドの方向に沿って取引(売買)を繰り返すのが有利な戦い方になります。

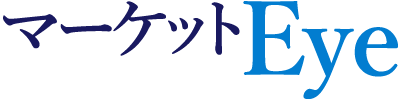

理想を言えば、たとえば相場が一度アップトレンド(上昇傾向)に転じた後、そのまま一直線に天井まで上がり続けてくれるのが一番簡単です。 このように一直線に上昇するのであれば、途中の売買テクニックはほとんど必要ありません。トレンドに乗っているだけで確実に利益を得られるからです。 しかし現実の相場では、価格は常に上下に揺れ動きながら推移します。上昇トレンド(メジャートレンド)にある場合でも、その途中ではメジャートレンドとは反対方向への調整局面が何度か訪れます。 このようなメジャートレンドと逆方向の一時的な値動きを、ここでは「カウンタートレンド」と呼んでいます(※メジャートレンド=主要トレンドに対する反対方向のトレンドという意味です)。

「カウンタートレンド」とは、メジャートレンドとは逆方向に一時的に動く小さな流れのことです。 上昇トレンドの中で、ちょっと下がる場面。 山登り中に、少し下り坂になるところを想像してみてください。

図1

では、そのカウンタートレンドが深い(値動きの振れ幅が大きい)場合はどう対処すれば良いでしょうか。

上昇トレンドだと判断してポジションを持ち続けている中で、一時的な下落(カウンタートレンド)が大きく進行した場合、いったん利益が減ってしまったり、場合によっては含み損に転じてしまうこともあります。

そのままポジション(持ち高)を持ち続けるべきか、それとも利益の吐き出し(せっかく得た利益が減ってしまうこと)や損失転落を回避するために、一旦ポジションを手仕舞い(決済し)、

再度次の好機でエントリーすべきか――初心者にとっても悩ましい局面です。

なぜ難しい判断になるかというと、「カウンタートレンドだと思っていたものが、そのまま反対方向の新たなメジャートレンドに転換してしまう可能性」も常にあるからです。

つまり、一時的な下落だと信じて持ち続けたら本格的な下落トレンドに変わってしまい、大きな損失に繋がるリスクもあります。

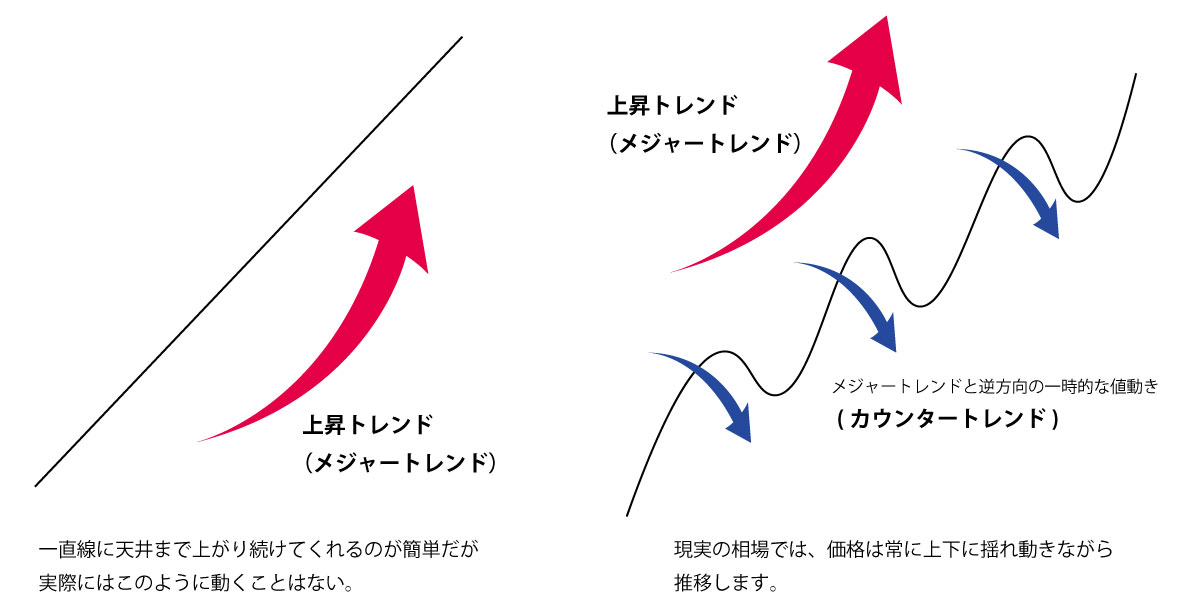

図2

図2は、相場における「メジャートレンド(主要な流れ)」と「カウンタートレンド(逆方向の一時的な動き)」の関係を示した典型的なイメージです。

- AからGまでの期間は、メジャートレンドがアップトレンド(上昇基調)です。全体として価格が高値・安値を切り上げながら推移しており、上昇の勢いが続いている局面です。

- G以降では、これまで続いていた上昇トレンドが終わり、メジャートレンドがダウントレンド(下降基調)に転換しています。これは新しい下落相場の始まりを示します。

- そして、B~C、D~E、F~Gの区間は、メジャートレンドとは逆方向に動いている調整局面=カウンタートレンドです。上昇トレンドの途中に、一時的な下落が入る構造になっています。

カウンタートレンドの深さとリスクの違い

この図のポイントは、それぞれのカウンタートレンドの「深さ(値幅)」に注目することです。

- B~Cの動きは「深いカウンタートレンド」です。価格が大きく下落しており、この局面でポジションを持ち続けていた場合、含み益を大きく減らしてしまう危険があります。

- D~Eの動きは「浅いカウンタートレンド」です。わずかな調整に留まり、相場はすぐに上昇へと戻っています。このような浅い調整であれば、持ち続けてもリスクは比較的小さく、利益を維持しやすい局面です。

- F~Gの動きは一見「深いカウンタートレンド」に見えますが、実際にはその後の「下落トレンドへの転換点」となっています。つまり、ここでの下落は単なる一時的な調整ではなく、新たな下降メジャートレンドの始まりを意味しており、特に注意が必要なポイントです。

トレンドフォローにおける戦略的対応

このように、カウンタートレンドには浅いものと深いものが存在し、さらにその一部は新たなトレンド転換につながる可能性があるため、トレーダーにとっては非常に重要な局面になります。 とくにB~CやF~Gのような深いカウンタートレンドは、「上昇トレンドに乗っていれば安心」という単純な戦略が通用しないケースです。 ここで対処を誤れば、大きく利益を減らしたり、損失に転じるリスクが高まります。

次に、実際のチャート(ドル円)でメジャートレンドとカウンタートレンドを見てみましょう。

赤い矢印が上昇トレンド(メジャートレンド)、青い矢印が一時的な下げ(カウンタートレンド)です。

トレンドに沿った「段階的な利益確定と再エントリー」の実践例

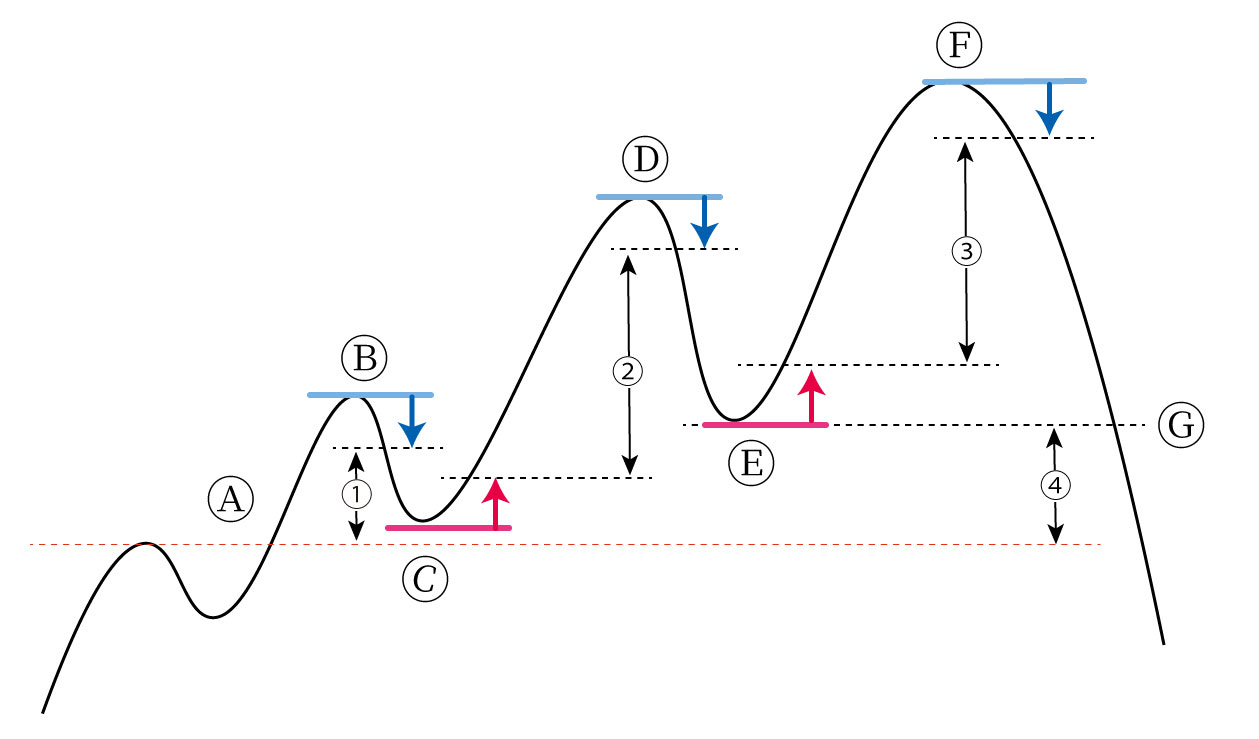

図3

図3をご覧ください。AからGまでの全体を通して、相場は明らかに上昇トレンド(メジャートレンド)を描いています。 しかし、現実の相場は一直線には上がらず、途中で一時的な下落(カウンタートレンド)を繰り返すことが一般的です。 たとえば、B、D、Fといったポイントでは、いったん高値をつけたあとに、短期的な下落に転じる動きが見られます。 このような場面では、上昇トレンド中であっても、含み益を守るためにいったん利益確定(エグジット)を行うことが有効な選択となります。

Bでの下落を確認してエグジット → C以降の反発を確認してリエントリー

最初の上昇(A→B)では、Bに到達後、価格が下落に転じたと判断できた時点でポジションを決済します。 ここでの売却は「天井で売る」のではなく、「上昇の勢いが弱まり、反落が明確になった」ことを確認してからの判断です。 その後、Cで一旦の下げ止まりが確認され、再び上昇方向に向かい始めたことが確認できた段階で、再び買いポジションを取ります。 このように、「反転の兆しを確認してから再度買う」動きをリエントリー(再エントリー)と呼びます。

D・E間も同様に、「動きを見てから判断」する売買

Cから再び上昇した後、Dの高値をつけて下落傾向が見えたら、ここでもいったん利益確定。

E付近で安値を確認し、再上昇の動きが見られた時点で再びエントリーします。

→ これもリエントリーです。

F以降は、トレンド終了の可能性に注意

Fまでの上昇の後も同様に、一時的な下落を確認して利益確定します。 しかしこの後、これまでと違って相場が明確に反発する動きが見られません。 そのため、G以降では「上昇トレンドは終わった」と考え、無理な再エントリーはせずに様子を見る判断が適切です。

リエントリー戦略のメリット

A~Gまで何もせずポジションを持ち続けた場合と、カウンタートレンドで利益確定し、その後リエントリーを繰り返した場合を比較します。

- ホールドした場合:最後の下落(F→G)で大きな利益を吐き出し、最終利益(④)は意外と小さくなっています。

- 分割売買した場合:A~B(①)、C~D(②)、E~F(③)の3局面で利益を積み上げることができ、リスクも抑えられます。

このように、「メジャートレンドの方向性を活かしながら、調整局面に対応して細かく利益確定と再エントリーを行う」ことで、安定して利益を残すことができる可能性が高まります。

トレンドフォローにおける基本方針

この売買の考え方は、エントリー(新規にポジションを取る)とエグジット(手仕舞い)を柔軟に使い分けるという、トレンドフォローの基本的な戦略です。 特に初心者のうちは「どこで入ってどこで出るか」に迷う場面も多いですが、「トレンドに乗り、調整ではいったん離れ、再び上昇すれば入り直す」という流れが一つの指針になります。

カウンタートレンドで逆張りはしない

図3を見て、「カウンタートレンド(下落)で売りから入れば、もっと儲かるのでは?」と思うかもしれません。

しかし、上昇トレンド中に下落方向へポジションを持つ(逆張りをする)というのは、優位性を手放すリスクの高い行為です。

トレンドフォローの基本は、「勝ちやすい戦いだけに参加する」こと。

トレンドという流れを味方につけて、その方向に沿った売買を行うことが、もっとも確率の高いトレードスタイルになります。

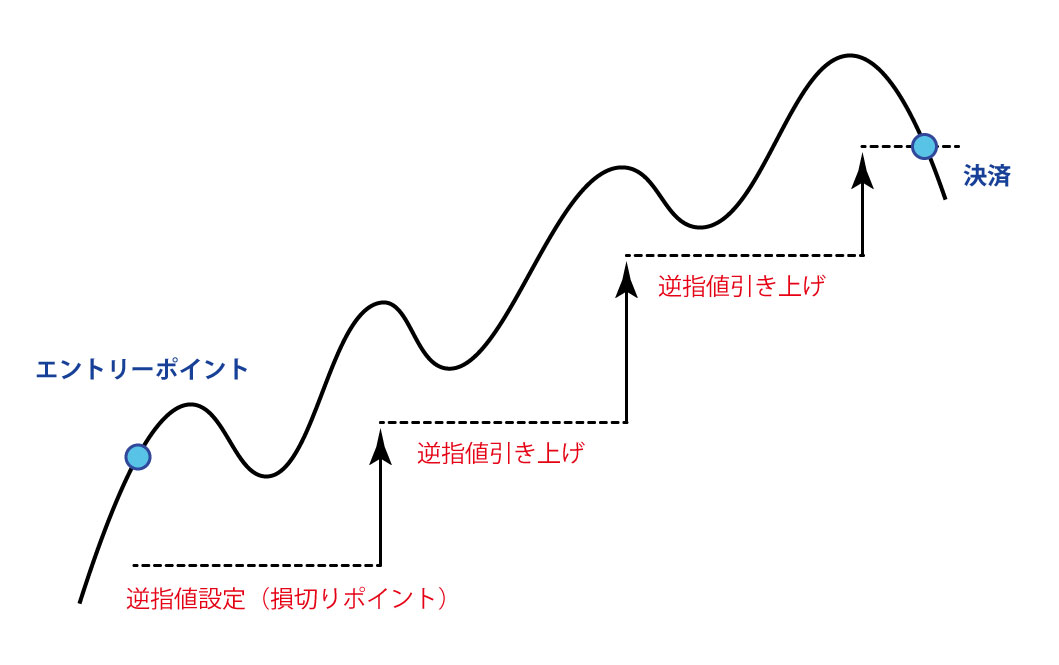

トレイリング・ストップ

以上がトレンドフォロー手法における一連の売買の流れですが、「プロテクティブ・ストップ」と「トレイリング・ストップ」という2種類のストップ注文の考え方を取り入れることが多いです。 ここで言う「ストップ注文(ストップオーダー)」とは、日本語では「逆指値(ぎゃくさしね)注文」とも言われるもので、あらかじめ設定した価格に達したときに自動的に売買が成立する注文方法のことです。 例えば「ストップロス注文」や「ロスカット注文」といった言い方をすることもありますが、いずれも損失や利益の確保のために予め設定しておく自動決済注文のことを指します。

プロテクティブ・ストップ

直訳すると「防御的なストップ」です。これは一旦得た利益を守るためのストップ注文を意味します。例えば利益が出ているポジションに対して、その利益を失わないように設定する逆指値のことです。 価格が自分に有利に動いて含み益が増えた後、その利益を全て吐き出してしまわないように、ある程度利益が乗った時点で損失許容ライン(ストップ価格)をエントリー価格より上の水準まで引き上げておくようなケースが該当します。 こうすることで、万一相場が急反転しても、少なくとも損失にならずにある程度の利益は確保できるわけです。

トレイリング・ストップ

「トレイル(trail)」とは「後を追う」という意味です。価格の推移に合わせてストップ注文の価格水準を逐次切り上げていく手法を指します。 これはプロテクティブ・ストップの一種ですが、動的にストップ水準を変更していく点が特徴です。例えば、相場が上昇するたびに少しずつストップ(逆指値)の位置を引き上げていき、利益の確保幅を徐々に大きくしていくような使い方をします。 トレンドフォローでは、含み益を一度に全て吐き出してしまう局面があると、金銭的な損失だけでなく精神的なダメージも非常に大きくなってしまいます。 トレイリング・ストップを活用すれば、相場の上昇について行く形で自動的にストップ水準を切り上げ、せっかく得た利益をできるだけ失わずに済むように工夫することができるのです。

トレイリング・ストップ

なお、エグジット(手仕舞い)に関しては他にも様々な手法や考え方がありますが、これらの詳細についてはこの後のパートで順次解説していきます。

まずはここまで述べたトレンドフォローにおける一連の流れを大まかに頭に入れておいてください。 以上で、メジャートレンドとカウンタートレンドの関係、およびエントリーとエグジットの基本的な考え方について解説してきました。

これらを踏まえ、いよいよ多くの読者の皆さんが最も興味をお持ちであろう「どこで買って、どこで売るのか」という具体的な売買タイミングの話題に入っていきましょう。

※tradingview社のチャートを利用しています。

- ご注意ください。

-

当サイトの情報は各アナリストがテクニカル分析に基づき作成したもので、相場の動向を保証するものではありません。

売買に際しての最終判断はあくまでもご自身でご決定ください。 商品関連市場デリバティブ取引及び商品先物取引は元本や利益が保証されるものではなく、 価格の変動により場合によっては委託証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。 為替、日経平均株価の分析は、商品市場分析の参考データとしてご提供しております。 当社では、外国為替証拠金取引及び日経平均指数先物取引の取り扱いはしておりません。

なお、予告なしに内容が変更又は、廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。

お取引の際は事前に 重要開示事項 等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。